Невозможность

22 декабря, 2011

АВТОР: Евгений Мещеряков

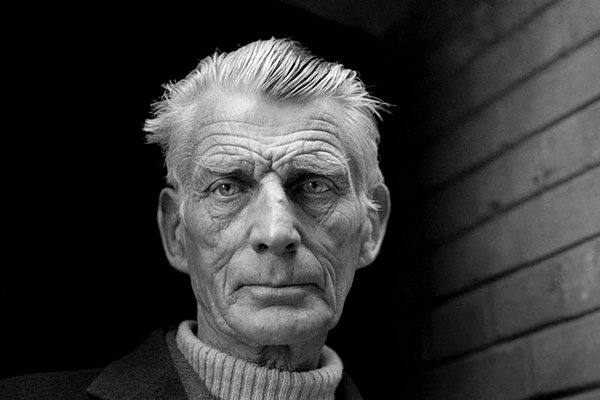

13 апреля 1906 года родился ирландский писатель Сэмюэль Беккет

Сэмюэль Беккет в “Трех диалогах” писал: “выражать нечего, выражать нечем, выражать не из чего, нет силы выражать, нет желания выражать, равно как и обязательства выражать”.

Эти слова в полной мере иллюстрируют творчество великого ирландца (или все-таки француза), находившегося в самом расцвете сил (впрочем, такое выражение вряд ли может быть применимо в данном конкретном случае) именно во второй половине 40-х годов, когда им была создана пьеса “В ожидании Годо” и трилогия “Моллой-Мэлон умирает-Безымянный”. Хотя эти тексты и были опубликованы несколько позже, уже в начале следующего десятилетия, но написаны они были именно тогда. После успеха этих вещей Беккет не остановился на достигнутом и продолжил писать. Его проза и небольшие по размеру пьесы становились все суше, жестче, однако, по словам самого автора “в дальнейшем было уже мало стоящего”. Тексты, написанные им в конце сороковых годов, действительно изменили всю мировую литературу: к примеру, Луи Арагон признавался, что не понимает: как такая проза вообще возможна.

Само это слово – “невозможность” – это некий краеугольный камень для понимания проблемы творчества не только и не столько Беккета, сколько творчества любого другого автора, вобравшего в себя прямо или опосредованно принципы построения художественного мира, разработанные Беккетом. Причем необходимо сразу отметить, что эта “невозможность” никоим образом не связана с кокетливой позой художника, разглагольствующего о “невозможности высказывания” в любых временных интервалах и не делающего разницы между Пушкиным и Ионеско. Якобы любому стоящему художнику всегда трудно, и в этом и проявляется “невозможность высказывания”, которую он должен побороть в меру своего труда и таланта. Оставив в стороне эти шарлатанские тезисы, так похожие на концовки предисловий советских литературоведов к произведениям “трудных” авторов с неизменным “светом в конце туннеля” и прочими постоянно повторяющимися пошлостями, можно перейти к рассмотрению самой проблемы.

Практически сразу после завершения Второй мировой войны и движения Сопротивления, в котором, кстати, принимал участие и сам Беккет, закончился по сути и последний всплеск реалистического движения в культуре, вполне логичный и понятный: все-таки было не до модернистских тонкостей и условностей. Именно поэтому реалистическое искусство (или то, что принимало его внешние признаки, но не являлось таковым по сути) и было так востребовано воюющими сторонами, породив значительные произведения в самых разных сферах искусства. Впрочем, ради справедливости необходимо отметить, что и этот реализм все же был в некоторой степени обогащен модернизмом предвоенной поры, своим непримиримым противником. Однако по мере того как мир восстанавливался от последствий войны, реализм становился все менее нужным, и в конце концов был сдан в утиль; с тех пор сколь-нибудь серьезно о реализме и о противостоянии “модернизм-реализм” отваживались говорить только советские критики; однако, любому вменяемому человеку было понятно: модернизм победил за явным преимуществом.

В то же самое время массовая культура начала вступать в совершенно новую, неслыханную для нее ранее роль, охватывая все большие слои населения посредством радио и чуть позже телевидения. Многие помнят набивший оскомину случай о радиопостановке Орсона Уэллса “Война миров” (1938): стало понятно, современным человеком можно легко манипулировать, независимо от господствующего в стране строя. Телевидение начало играть на этом поле во второй половине 50-х годов, благодаря снижению стоимости телевизоров и повысившемуся качеству телепередач. Однако вышедший в 1953 году роман “451 по Фаренгейту” Рея Бредбери уже недвусмысленно предупреждал о возможной опасности; впрочем, американская цивилизация, по крайней мере, в самых крупных городах уже в “век джаза” впитала в себя сам дух массовой культуры, сделавшись законодательницей мод на этом поприще.

Именно это нарастающее влияние массовой культуры и стало в какой-то мере гробовщиком реализма, ведь реализм в той или иной мере всегда тяготел к массовости в противовес дегуманизированному модернизму, ярко лелеявшему свой индивидуализм и элитарность, доступность только избранным. Однако это не было внезапным поражением для реалистического искусства, а подготавливалось всем его развитием в XX веке, когда течения с различными “-измами” стали сменять друг друга во все более ускоренном темпе. Апофеозом этого круговорота стала Первая мировая война, после которой уже нельзя было отмахнуться от этих зачастую деструктивных “-измов”, ибо они проникли в плоть и кровь искусства; стало понятно, что это не просто выходки молодых людей, сколь эпатажных, столь и тщеславных, но и нечто несоизмеримо большее, а именно смена всей художественной парадигмы.

Как верно отмечал в статье “Война и язык” (1914) Владимир Маяковский: «Возьмите какое-нибудь слово. Вот сейчас все треплют слово «ужас». Какое истрепанное слово! Кто из вас не говорит на каждом шагу: «Я ужасно люблю фиалки», «Ужас, как хочется чаю». Вот поэтому-то понятно, отчего Толстой, прочтя андреевский «Красный смех», начинающийся словами: «Безумие и ужас…», сказал, улыбаясь: «Он пугает, а мне не страшно». Не страшно потому, что «безумие», «ужас» — это слова писательские, не связанные с настоящей жизнью. Очевидно, когда-то слово «ужас» соответствовало какому-то цельному ощущению, а теперь это слово обветшало, впечатление, вызываемое когда-то им, надо назвать другим именем. Что делать?»

Понятно, что для раннего Маяковского и для футуристов в целом проблема словотворчества была едва ли не основной, но гораздо важней другое: реализм перестал отображать реальность, потому что как единое целое она перестала существовать, распавшись на множество реальностей, часто независимых или даже противоречащих друг другу. Как уже говорилось выше, пик этого распада пришелся на Первую мировую войну, после окончания которой казалось, что реализм сумеет оправиться от понесенных потерь и вернуть себе – если не полностью, то хотя бы частично – прежние позиции. Эта уверенность подкреплялась и тем, что в литературе работало много писателей старого образца, не принявших модных нововведений вроде “потока сознания” или еще более авангардных приемов. В таком подвешенном состоянии и прошли годы между двумя мировыми войнами, в течение которых критики еще всерьез обсуждали авторов, не принявших модернистского крещения. Однако с течением времени стало понятно, что реализм потерпел полное поражение, и если модернисты могли, к примеру, предъявить совершенно новаторские “Улисс” и “Поминки по Финнегану”, то реалистический способ письма преимущественно способствовал появлению таких образцов китча и бреда, перед которыми отступали даже самые смелые экзерсисы Андре Бретона.

Во второй половине XX века стало понятно, что и модернизм не только не бесконечен в своем развитии, а, напротив, конечен, и более того: конец этот наступит скоро. Такой черной дырой для модернизма и стало творчество Сэмюэля Беккета. Когда-то друг и секретарь Джойса, Беккет заложил те основы, после которых любое творчество в области литературы стало невозможным, и время только подтвердило его правоту. Однако, обо всем по порядку.

Прежде всего хотелось бы сказать о разрушении порядка внутри самого произведения. Того порядка, при котором с некоторой периодичностью чередуются описания внутреннего и внешнего мира персонажей. Эти описания включают четыре базовых элемента: действие, речь (монолог, диалог), пространство (замкнутое, открытое), мысли (чувства). Все другие элементы повествования можно свести к вышеозначенным, есть еще и пятый элемент – “время”, но это тот самый случай с еще одной осью в xyz–системе координат. Писатели XIX века выстраивали эти четыре элемента с целью их гармонического сочетания, которое ими достигалось с разной степенью успеха. Гармония заключалась в чередовании этих четырех элементов для выполнения художественных задач, которые ставили перед собой авторы произведений. В эти задачи могли входить: интересный насыщенный сюжет, детальная проработка действующих лиц и многое другое. Часто авторы пренебрегали отдельными элементами или использовали их в гораздо большем количестве, чем следовало; это приводило к диссонансам в произведениях. Одним из ярких примеров является творчество Достоевского с его повышенным вниманием к разработке психологических портретов героев с использованием многочисленных речевых элементов и с явным “провисанием” описания пространственных характеристик.

Как бы развенчивая подобное отображение действительности (которым занимались ее современники в лице Беннета и Голсуорси), Вирджиния Вулф в статье “Современная художественная проза” (1919) проницательно заметила: «Мы продолжаем настойчиво, сознательно создавать главу за главой по модели, которая все более и более перестает быть похожей на ту, которая существовала в нашем сознании. Огромный труд, обеспечивающий основательность, верность жизни в рассказе, не просто выброшен на ветер, но ошибочен, способствует затемнению и усложнению замысла. Кажется, автора удерживает не собственная свободная воля, но некий могущественный и бессовестный тиран, который его порабощает, заставляя создавать комедию, трагедию, описывать любовь, поддерживать занимательность, цементируя все в единое целое столь безупречно, что, если бы все персонажи вдруг ожили, они оказались бы до последней пуговицы одетыми по самой последней моде. Тирану подчиняются; роман сделан по форме. Но иногда, с течением времени, все чаще мы испытываем мимолетное сомнение, нечто вроде спазма протеста, — по мере того как страницы заполняются обычным способом. Похоже ли это на жизнь? Должны ли романы быть такими?»

Теперь самое время поговорить о времени. В “Разговорах” Леонид Липавский приводит очень любопытное высказывание Введенского: «В романе описывается жизнь, там будто бы течет время, но оно не имеет ничего общего с настоящим, там нет смены дня и ночи, вспоминают легко чуть ли не всю жизнь, тогда как на самом деле вряд ли можно вспомнить и вчерашний день. Да и всякое вообще описание неверно. «Человек сидит, у него корабль над головой» все же наверное правильнее, чем «человек сидит и читает книгу”».

После приведенных здесь цитат становится понятно, что уже модернисты XX века поставили большой знак вопроса над тем, что долгое время служило примером для подражания. Однако Беккет пошел гораздо дальше, приблизившись к настоящей мертвости текста. Иными словами, текст воспринимается как текст без всякой связи с действительностью, ибо, согласно Беккету, написанное слово — «кошмарное пятно на покрове молчания и пустоты».

Если вернуться к означенным выше четырем элементам повествования, то Беккет перестает их каким-либо образом комбинировать в целях упомянутой гармонии, он сплавляет их воедино, в результате чего базовые элементы уже невозможно вычленить по отдельности, т.е. повествование представляет собой монолит, парадоксально при этом распадаясь, но не на элементы, а на такие же монолиты. Время в произведениях Беккета стремится к бесконечности или к нулю, что в рамках данной художественной системы одно и то же; невозможно сказать: существует ли оно вообще.

Уже в трилогии, герои которой мало отличны друг от друга (как в разных романах, так и внутри одного романа), Беккет признается: “Встретимся ли мы когда-нибудь на небесах все вместе: я, моя мать, мой сын, его мать, Йуди, Габер, Моллой, его мать, Йерк, Мэрфи, Уотт, Камье и прочие?”. Более того герои (впрочем, такое слово вряд ли может быть применимо в данном конкретном случае) трилогии непрестанно пишут, постоянно переходя “с себя на себя”. В этом случае показательно начало текстов, представляющих собой единое начало:

1. «Я нахожусь в комнате моей матери. Сейчас в ней живу я. Не знаю, как я попал сюда. Возможно, меня привезли в машине скорой помощи, да, конечно же, на какой-то машине. Мне помогли, сам бы я не добрался».

2. «Скоро, вопреки всему, я умру наконец совсем. В следующем месяце, возможно. Тогда будет месяц апрель или май, ибо год еще только начинается, сотни мелочей подсказывают мне это».

3. «Где сейчас? Кто сейчас? Когда сейчас? Вопросов не задавать. Я, предположим, я».

Монотонное звучание трилогии Беккета, отсутствие внятно прописанных персонажей, равно как и отсутствие какого-либо четкого пространства, полностью соответствовало тезису “нет ничего более реального, чем ничто”.

Казалось, что это был предел, но Беккет пошел еще дальше в своих последующих текстах, таких как “Действие без слов”, в которых варьируются лишь отдельные речевые конструкции, остальные слова находятся в завораживающей неподвижности. Подобная статичная картина мира является лучшим выражением художественной позиции Беккета; из нее вылетают последние куски действия (или того, что является подобием действия), которые еще были характерны для трилогии и “В ожидании Годо”.

В творчестве Сэмюэля Беккета можно копаться бесконечно, обнаруживая все новые грани смыслов или полное отсутствие таковых, но важно совсем другое, а именно: насколько то, что открыл Беккет, может быть актуальным для сегодняшнего дня и для современной литературы, а вовсе не для событий более, чем полувековой давности.

Прежде всего, литература сегодня не может говорить о реализме: ни о “новом”, ни о каком другом, как бы ни поднимали эти течения из мутной воды на поверхность редакторы “толстых журналов” или совещания молодых литераторов в Подмосковье. Естественно, им это простительно, потому что первым необходимо что-то печатать, выдавая бедные по языку творения вторых за новое художественное слово, хотя речь вовсе не идет о минимализме или других актуальных тенденциях, а скорее о серости советской прозы, разбавленной грошовым бунтарством Эдуарда Лимонова и еще двумя-тремя модными авторами.

Необходимо признать, что реалистический способ письма безнадежно устарел. И если кто-то сейчас пишет роман, руководствуясь чуть осовремененными принципами Л.Н. Толстого, то это совершенно мертворожденное детище, уже на стадии замысла. И даже если у автора достаточно таланта и силы самого Льва Николаевича (что весьма сомнительно), то и в этом случае результат будет исключительно неудачен. Хотя бы потому, что современность давно ушла из многотомных сочинений, более чем в тысячу страниц, от плавных описаний природы и действий робких возлюбленных, ибо сам ритм жизни сегодня – непозволительная роскошь для такого письма и такого чтения.

Как уже говорилось ранее, литература не может отразить реальность. Современная эпоха является переходной: она уходит от власти текста, в которой находилась со времени изобретения книгопечатания Гуттенбергом в середине XV века, в область аудиовизуальных средств. Пока это еще не сказывается так резко, но уже в самом скором времени от самой книги не останется и следа. А ведь именно книгопечатание дало мощнейший толчок развитию образования и культуры. Можно привести хотя бы тот пример, что дети до сих пор учатся по учебникам, изданным в виде книг. Однако уже через одно-два десятилетия на смену традиционным бумажным образцам придут электронные книги. Они уже продаются в магазинах, но достаточно дороги для широких масс. Как только они станут более доступны, традиционные книги уйдут в прошлое, как когда-то ушли кассеты и компакт-диски, замененные mp3 и flac. Естественно, люди, привыкшие к бумажным книгам, будут отдавать им предпочтение даже при наличии большого выбора электронных носителей, но это вопрос нескольких поколений, подобно тому, что сейчас почти никто не пользуется для переписки обычной почтой, кроме пожилых людей.

Кроме того, бумажные книги издавать дорого, и уже сейчас этот рынок сокращается в России повышенными темпами. Происходящее можно объяснить тем, что люди действительно стали меньше читать; а также – непрерывным ростом цен на сами книги (книготорговцы вынуждены повышать повышать цены, чтобы не потерять свою прибыль в результате быстро падающего спроса). Таким образом, многие книжные магазины уже сейчас представляют собой места, где продаются игрушки, паззлы, путеводители – в общем, что угодно, кроме художественной литературы. А ведь именно художественная литература является ключевым элементом этой системы, потому что любой другой вид книжной продукции уже сейчас можно заменить электронным аналогом, и кроме того сложно себе представить, что кто-то на досуге читает справочник по строительству или пособие по разведению цветов. Иными словами, эта литература носит справочный характер и благодаря современным формам распространения информации ее можно получить, не прибегая к изданному в форме книги.

Если традиционная бумажная книга будет постепенно вымирать, то вполне возможно, что будет существенно сокращена любая текстовая информация, содержащая множество недостатков по сравнению с аудиовизуальной информацией. Надо полагать, что многое будет зависеть от системы образования (как среднего, так и высшего): насколько быстро она сможет воспринять и осуществить передовой опыт медиа с целью улучшения качества обучения, повышения его интерактивности и преподавания предметов в игровой форме.

Не секрет, что даже сегодня многие люди плохо воспринимают художественную литературу, им тяжело следить за многослойными описаниями и громоздкими речевыми конструкциями, время в романах течет слишком медленно по сравнению с жизнью, кипящей за окном; вся предшествующая литература (за редкими исключениями) слишком нетороплива и рафинирована, в известном роде здесь можно говорить о смерти литературы, тем более что любое произведение искусства смертно. К примеру, Достоевский или Гоголь еще актуальны для образованной (или мнящей себя таковой) публики, однако вряд ли кто из интеллектуалов читает сегодня Апулея или Овидия. Через какое-то время всех русских классиков можно будет окончательно выбросить за борт, т.к. не будет людей даже способных продолжить эту традицию, не говоря о ее обновлении, вроде того, что сейчас нет широкого круга людей, читающих Джона Мильтона, так как и нет людей, готовых писать в стихах громадные мифологические полотна, подобные “Потерянному раю”. Но даже если бы такие смельчаки и нашлись, то это было бы совершенно неактуально для современников.

На эти пессимистические высказывания можно было бы возразить, что появление кино не отменило существования театра, а появление телевидения – кино. Но театр, кино, телевидение – это сходные вещи, близкие по своим формам восприятия человеком, а не противостоящие друг другу, как текст и видео; поэтому все они сохранились, хотя и занимают различное место, как в иерархии художественных ценностей, так и по своему воздействию на зрителя. Более того, эти виды искусства являются публичными, в то время как литература апеллирует к самому частному, интимному, что есть в человеке.

Безусловно, литература не исчезнет до конца, ей будут заниматься преданные фанатики, которые, подобно первым христианам, будут уходить в пещеры, предаваясь изощреннейшим сумрачным фантазиям, непонятным их современникам.

Видимо, литература будущего будет заниматься преимущественно поисками языка, т.к. по насыщенности сюжета и обрисовке персонажей текст просто не может конкурировать с видео на равных – это заведомо проигрышная ситуация. С другой стороны, поиски языка – занятие, приводящее в никуда: каждый творит свой язык, не похожий на все остальные, оставаясь в священном одиночестве.

«Я буду рассказывать себе рассказы, если смогу. Они будут не такие, как до сих пор, и этим все сказано. Рассказы не будут красивыми и не будут ужасными, в них не будет ни ужасов, ни красот, ни нервного возбуждения, они будут почти безжизненны, как сам рассказчик».

в конце уж слишком поверхностно, чтобы быть истиной

согласен по-большей части, но по-моему автор путает или просто не разделяет реализм как поле действий и реализм/классицизм как форму подачи

допустим тот же Фаренгейт это классический(реалистичекий) язык в фантастике, а современная «альтернатива» (Паланик, Уэлш и тд) это реализм, но по форме нет.

на счет темпа за окном верно подмечено. мне еще запомнилось как Жванецкий сказал, что сейчас «некогда читать кирпичи», поэтому он очень любит рассказы, в частности Чехова.

в реализме как в форме и подаче существует компромисс — динамичные книги. недавно перечитывал всего Ремарка: за исключением нескольких романов у него все вещи очень быстрые. Поэтому, наверное, он и остается популярным по сей день.

спасибо, Евгений. мне показалось изложенное во многом справедливым.

но форма текстовая, знаю точно, себя не исчерпала. стремление времени к «0» = стремление текста к «0». но это не отсутствие его как такового. это несколько иные взаимодействия сегментов в целом и иные «пропорции», которые и дают это «нулевое» наполнение.

еще раз — благодарю. было интересно прикоснуться к столь емкому, можно сказать, исследованию.

да, красивый человек Сэмюэль Беккет. очень красивый!!

Беккет вошел в мою жизнь в десятом классе своей пьесой «Носороги». Это было в 1968 году в «Иностранке». С тех пор «носороги» являются мерой нашей действительности.

«Носороги» — пьеса Ионеско.